好几年了,我都会在12月份的时候回顾一下自己当年看过的书,今年也打算如此。正如网上各种论断所述,“你的圈子,决定你是什么样的人”, “你吃什么,决定你是什么样的人”, “你阅读什么,决定你是什么样的人”,多多少少的,人对自己的了解来源于外物。所以说,审视自己的方式也不只在于审视自己近期的心理情绪,最近关注的事物也算是一种审视手段。

算来算去,今年看过的书从数量上来说,比以往几年少了太多。物理学读了霍金的《The universe in a nutshell》、Roger Penrose 《Cycles of Time》,边吐槽边看完刘慈欣的《三体》;传统文化方面读完马恒君的《周易正宗》,钱穆的《宋代理学三书随劄》,经济(史)方面读完秦晖的《传统十论》,林毅夫的《中国经济专题》,Paulson的《Dealing with China》,正在阅读的有米尔恰 伊利亚德的《神圣的存在:比较宗教的范型》,陆南泉的《苏联真相:对101个重要问题的思考》。

正如在2020夏至已至写到的,早上不会再有在地铁上的晨读,Covid疫情下我今年的生活节奏发生了巨大的改变,没有了地铁上的开卷阅读,取而代之的是利用做饭时间在喜马拉雅和百家讲坛上听书。今年听的讲座倒是不少,听完了纪连海的《李莲英》、蒙曼的《武则天》,《长恨歌》,王立群读史记之《吕后》、《汉武帝》,康震的《苏轼》,百家讲坛早期节目《马未都说玉器》、《物理学之挑战》,哔哩哔哩张召忠讲解日军二战攻占南太平洋系列,现在正在听大宇茶馆的《细说宋朝》。跟听书相比,开卷胜在多一份思考,多一分牢固搭建的知识体系;听书则胜在趣味、胜在极大拓宽的知识广度。有点像烹饪美食,若是自己做着吃,那么对食材和用量就有更深刻的认识;若是去餐厅,有可能能发现别人的新创意。若想真正变成自己的东西,还得做个思考和总结。

今年在思想上最大的冲击有两个方面:一个是时间的渐进性和连续性,另外一个是时间的奇点。前一点是从对古今中外人物在人生各个节点的选择和历史趋势的发展上面感受到的, 第二点则是纯粹时空论物理的研究。我沉迷于对时间这个概念的思考,就借此小文整理一下我的思绪。

时间的渐进性和连续性

人们总倾向保存即时记忆和零星的最长期记忆。比如说,我能清楚记得今天学的东西,我也能完整复述很小很小的时候一些片段,比方说跟小董聪在院子里和泥巴捏坦克,风干后偷偷藏在沙发底下;却很少能完整描绘一年前都发生了什么。我们对于历史和民族的记忆也是这样。生活在21世纪,我们大多人都觉得中国是一个集体意识强大、重视社会伦理纲常的国家;社会组成以“小共同体”为本位,具体表现在中国农村的村名大多以族姓开头;村里德高望重的长辈(或乡绅)对于国家政策的表态和推行有可能胜过大队书记的软磨硬泡;认为中国是一个被孔子的儒家思想统治千年的国家;我们敬仰孔子这一大圣人,他创建了一套思想行为规范,并用这套规范牢牢团结了中华民族两千年之久,甚至在异族入侵中原后反过去同化入侵者,使得中华民族精神生生不息、经久不衰。然而,细细追溯历史,看得越多,就越觉得没什么是凭空生成的,没什么是经久不衰的,也没什么是彻底死去的。一切事物的生荣衰亡都是时间发酵的产物。

就拿儒学的演变来说,刚开始的儒教,也非孔子创立。孔子只不过是一个成长在鲁国,也就是周公旦封邑的青年而已。众所周知,周朝乃是分封制国家,周天子充其量是个精神首领,其实际权力连偏居一隅的梵蒂冈天主教教皇都不如。无实权的君主,只能用社会舆论、道德规范来束缚那些有狼子野心的封疆大吏;另一方面,分封制小国主要是以族群聚集,家庭成员的角色也需要一系列伦理来规定。逐渐地,周朝便形成了一系列礼制,除了规范道德行为,还增添很多具有象征意义的仪式,试图用仪式来加强民众内心的敬畏之情。中国人重仪式感,也是从此而来。

鲁国作为周公的封地,自然是保存周朝礼制最完整的地方。生于乱世长于鲁国的孔子,自然而然痴慕周朝制度,并立志于将其保存并发扬光大。如果说他的过人之处,第一点在于他爱学习,耄耋之年还能“韦编三绝”;第二点在于他“学而时习之”,把学过的几乎所有的东西都内化进入他的思想体系,连卜筮用的周易,都被他硬扯进来论证他的君子小人道德观;第三点便是他知道“十年树木,百年树人”,深知凭一己之力无法弘扬他的思想,需要招收一大堆学子学孙来帮助他完成。从最后一点来看,善战的墨家、善法的法家都不如他的深谋远虑。虽然儒教在春秋战国时期无法帮助国家迅速富强,但是他有幸撑到了汉朝,因为其他家思想中的凝聚力非常适合统治一个大一统的国家,再加上当时汉武帝需要通过思想大清洗来铲除信奉黄老之学的后党、功臣党的势力,儒教便第一次被定为国教。讽刺的是,汉武帝本不是一个重贤的明君,他的中央集权、穷兵黩武都体现了他是个酷爱法家的霸主,他的很多制度都承袭秦制,也就是李斯设计的那套法家制度。1 第二点讽刺之处,董仲舒所提倡的儒学,也不再是纯粹的孔夫子之学。孔夫子只提倡一种有序的社会阶级制度,而汉武帝更看重的是董仲舒的“君权神授”思想,因为这个观点给了他的统治以合法性和正当性。从此之后,中国的皇帝在臣民心中便有了神化因素,实现了一种类似中世纪西欧小国的政教合一。

当一个思想正式被定为规范之后,国家机器的运作方式也被重新设定。《管子 小匡》曰:“士农工商四民者,国之石民也。” 但是,孔夫子一不言利,2二不言稼,3只专心研究如何当圣人君子。这一方面导致传统儒家在经世济人方面的过度形而上学,另一方面造成优秀人才大量涌入士族阶级,把过度的聪明才智用于权力斗争,极度压抑人才发展的多样性。

在士族阶级中,我着重讨论儒家思想对选拔官吏方式的影响。以性善论与仁孝为核心的传统儒学推崇一种由德高望重的伯乐出以公心地推荐贤良之人为官的模式,即东汉至隋这一时期的察举、中正之制。但往往,这导致了东汉魏晋时期弊端百出的门阀党争现象。这种任人唯亲的官吏选拔现象直到唐朝开创科举制度才得以缓解。从本质而言,科举制度应是法家思想所推崇的。法家政治一大特点便是“强者政治”,从秦代的“甲首”军功爵制,到唐代的“科举”乃至如今的高考,或以战功、或以智力的竞争,正是体现了这一原则。

自唐以来,儒家地位日渐式微。宋朝对文官的器重似乎给儒生带来一丝希望。然而宋朝的皇帝比较迷信神仙之道,喜欢道家那一套。孔老夫子果然有长远眼光,当年他痴迷易经,从那时起就奠定了道家融汇于儒学的基础。于是从北宋开始,就有周敦颐张横渠之辈的天人合一论,加之二程所在的洛党保守势力在朝中的崛起,儒学在宋朝开始死灰复燃。南宋的朱熹更把儒学延伸到了制度和政事之上,试图填平儒学思想的形而上与具体社稷民生的物质化之间的鸿沟。理学家们用“乾坤父母论”再度赢得封建皇帝的青睐。也是,哪个做子女的敢去反抗君父?

平心而论,被各朝各代改来改去的儒家以一种过于迷恋古制的本质上的愚蠢,极大阻碍了古代中国社会和经济的进步。生活在21世纪的我们再回过头思考,社会的发展是膨胀式前进的(有点类似于物理学第三定律:熵增原理),时间的不可逆导致信息量的单向增加;儒学竟对外部环境的改变视若无睹,企图用僵硬的社会关系去绊住历史前进的脚步。自是力不从心,所以自明朝直至清末统治者主要实现闭关锁国政策,直到被英国的火炮轰开国门。讽刺的是,火药技术是宋朝人发明并传至西方的啊!

及至如今,孔老夫子的儒家思想已经被改得面目全非。它原初的目的只是想复兴旧周礼制,追忆往昔人民和平相处的社会,然而在汉朝被统治阶级利用并添加了一些政治化因素,然后它自身为了生存糅合道家、佛教等其它的成分,最后到实在无法适应社会发展的节奏时,被近代五四运动和文化革命彻底打倒。但是它死了吗?其实没有,那种“忠义仁孝”的道德规范深植于每一个中国人心中。它还活着吗?也不尽然,在这个逐利的年代,孔老夫子的“罕言利”似乎变得苍白可笑;再者说,忠义仁孝也不仅存在于中国人的性格之中,西方文化中也有着“loyalty”, "respect"等相似的价值观。这是深植于人性上的元素,是得以流传至今的这些伟大思想所必须具备的。然而没有任何思想是完美的,那些不入流的部分,就让它沉寂在时间长河里面吧。

时间的奇点

对天文物理有些了解的人,差不多都知道宇宙大爆炸发生在138亿年前。这个“事实”是基于一些天文上的观测:我们发现遥远星系不断离我们远去,发现了来自宇宙最远处(宇宙边界)的辐射。先做一个有失准确的描述,我们的宇宙在138亿年以前是个特别热特别热的奇点,突然爆炸了,之后像个气球一样不断膨胀;在膨胀过程中,不均质的空间在引力场作用下凝聚形成星云,近一步孕育星球。当星球内部核聚变爆发的能量不足以支撑引力坍塌后,有一部分又将终止于黑洞。黑洞将继续融合黑洞,宇宙会继续扩张。宇宙的膨胀将终止于何时,无从得知。

这是个令人舒服的宇宙观,因为它完全符合了人的时空直觉。但是这里面有几个令人无法忽视的漏洞:

-

热力学第三原理(熵增原理):在任何自发过程中,熵总是增加,无序度增加。统计上的对应概念是似然,即系统状态总是朝着最可能的方向进行发展(最大似然原理)。传统的玻尔兹曼热统理论中,一个状态代表相空间的一个点;相空间是一个六维假想空间,其中动量和空间各占三维。如果宇宙最初的状态是一个奇点,那么它的不断膨胀的确是符合熵增原理的,毕竟宇宙单位空间中的物质量变得平均了一些;但是宇宙爆炸之前呢?会存在有一个比奇点更不可能的状态,演化成奇点吗?正如一个从桌子上掉下来的鸡蛋,在它碎掉的那一刻,它从一个相对有序的鸡蛋状态变成了地上一滩无序蛋液;只是之前生成鸡蛋这个状态是由鸡妈妈巨大的能量消耗产生,宇宙之前难道也有个宇宙妈妈吗?

-

我们观测到的宇宙背景辐射,也就是大爆炸那一时间段被释放出的光,他们的频率是很一致的;但是宇宙物质分布却很不一致:有地方是无尽的真空,有地方有熊熊燃烧的巨大恒星,有些地方则是像柯伊伯带一样的陨石集群。如果说,均质的微波辐射证明了宇宙刚开始爆炸的时候各处是均质的,那么之后能够形成如此不均质的星系,唯一的解释便是在宇宙爆炸之后不久,它经历过一次加速扩张,其速度快到光子无法抹平空间的不均匀。再者另外一项天文观测发现,在各个方向上,遥远的星系竟以一种同样的加速度加速离我们远去,这说明:其一:宇宙又开始加速扩张;其二,地球似乎是这个宇宙的中心。第一条让人不解,为何宇宙像自己有意识一样,一会儿加速膨胀一会儿减速的?第二条让人哭笑不得,原来托勒密的“地心说”才是真理,那么为了“日心说”而被烧死的布鲁诺究竟图什么呢?

-

在一般人的直觉里,也是牛顿伽利略力学的框架下,我们像是生活在一个舞台上,而时间就相当于一个外部钟表,绝对的,客观的,在记录着这个舞台上发生的一切物理现象。但水星的不规则绕日运动,绕日飞行的飞行器上时钟与地面上的不同,都印证了,时间,并不是一个绝对概念:它是与运动紧密相连的。举个狭义相对论的例子,一个相对于我运动的绳子,用“我的尺子”量出的长度,就不同于坐在这个绳子上的小帅哥量出的长度。对于一个站在地面上的观测者,他测量一个绕地球运动的卫星绕地球一圈的时间,也跟在卫星里面的观测者测量的不一样。所以商业GPS在导航时都会加入这种相对论校正。再回到我们的宇宙论上,既然时间和长度测量都与物体的相对运动有关,那么我们有没有一把尺子,可以真正“客观”测量这个宇宙的演变呢?

-

有人说,了解了黑洞,就是解密了宇宙。想象一下,我朝前扔一个石头,如果石头初始速度很慢,它会落在离我的脚很近的地方;若增加石头水平方向上的初始速度,它的落地点会变远。落地点距离取决于由于地球引力强弱(地球的质量/半径)和石头的速度。那么终究有一个初始速度,使得石头就不再落地,反而开始绕着地球运动,如同人造卫星;也终究有一个速度,石头会冲破地球的束缚却被太阳系束缚。黑洞就是这么一个存在,它使得运动速度最快的光,都无法挣脱它的束缚。如果一个物体不幸被黑洞攫取,那么我们观测到的时间变会在黑洞表面停滞(因为光速不变,物体发出的光在黑洞附近越走越慢,说明它的时间间隔在拉长),而在那个粒子看来,早就被吸进去了。黑洞吸引了粒子,它的能量会增加,温度也会增加,当它的温度大于宇宙背景温度时,根据热量总是从高向低传送,它必然会黑洞辐射(霍金根据量子的不确定性和虚空粒子对也作出同样的假说)。按照恒星演化假说,我们可以推出宇宙所有的物体在黑洞蒸发前会凝聚成一个终极宇宙大黑洞;那么接下来终极宇宙大黑洞的爆发,会不会又是一场宇宙大爆炸呢?

非欧几何

如此这般,直接挑战传统的欧几里得几何。欧氏几何的背景是近似的现实世界,五条公设也全都基于现实几何的经验;其中第五公设4最复杂,也是研究最多的。当罗切夫斯基、高斯、庞加莱无法证明这条公设时,非欧几何就此诞生。非欧氏几何产生于非欧式空间,非欧式空间可以理解成扭曲了的欧式空间,只是它的坐标轴不尽然是直线,或者坐标轴之间并不正交(即不成90度)。那么非欧几何和这“膨胀”的宇宙论直接有什么关系呢?

拿两点之间的距离表达为例:欧式空间中的球面,对于在球面上爬行的蚂蚁来说就是非欧式空间的平面,它们在爬行的过程中不会感觉到球面的弯曲。当然在这样的一个球面上,欧式几何也不再成立,譬如:三角形的内角和不再是180度,而球面上两点之间的最短距离也不再是两点之间的连线(因为这时两点之间的的线段根本不经过球面)。如果一个球面是凸出来,那么在欧氏空间的观测者看来,蚂蚁在单位时间走过的距离变短,但其实蚂蚁看来,它的距离是恒定的。数学家由此定义,这种球面的曲率为正。那么对上面第二条疑问,我们会不会可以用以下解释:其实欧氏几何只是因为符合我们的直观认识,而真正的宇宙几何是属于广泛的非欧几何,只是它的曲率在随着时间而变化,目前正属于为曲率为负的双曲几何范畴呢?有意思的是,这个曲率似乎跟爱因斯坦广义相对论中的宇宙常数 \(\Lambda\) 相关,也与暗能量紧密结合。

保角变换

一个美的物理规律,它应该是对任何观测者都是有效的。5 如果一个时间的框架是这样建立的:伦敦和纽约各自开始放烟火,在地球上的观测者观测烟火同 时 点燃,而在从伦敦到纽约飞行的乘客看来不同 时 ,这个时间的定义就是需要重新被审视。传统的时空观就是这样,在洛伦兹变换下,我们就会推出飞机上的观测者确确实实观测到纽约的烟花先被点燃。这就是爱因斯坦的狭义相对论所挑战的传统时间模型。一般的科幻小说把第四维空间描述成三维空间+时间轴,其实是一种对闵可夫斯基空间的误解。首先,时间的产生是由于质量的存在,所以光子就没有时间的概念。这一点可以由简单的公式就能推出。量子力学中有德布罗意波,也就是粒子的物质波;有波动就有频率,它的频率\(\nu\),与粒子的能量关系为

\(h\) 是普朗克常数,是量子化中的类似最小分割单位的概念。另一方面,爱因斯坦家喻户晓的能量光速关系为:

两者相等,就能推出物质波的频率与质量成正比:

有点力学常识的人都知道,频率是单位时间波源的震动次数,所以粒子的质量越大,它的时间间隔就越小;反之亦然。电子很轻了吧,它的质量是到了\(10^{-19}\)量级,应该说,电子的时间就比人类的纪年慢很多;而光子的无质量,造就了它的无时间观念。换言之,宇宙的出生和死亡,对光子来说,是同 时 发生的。另一个无质量的“存在”是引力子。引力子和光子从宇宙刚开始就相互竞争,引力场使得光波扭曲,而光子带走引力场的能量。

那么为了摆脱这种速度和距离(空间、时间)的相对性,我们就必须寻找更一般的坐标系,在这个坐标系中距离的概念需要被忽略,那么只会剩下角度。这就是数学里的 保角变换 :物理定律从两个满足保角关系的坐标系之下是等价的。这就好比我有两个妙脆角,虽然一个大一个小,然而只要两者的锥角是一样的,那么这两个坐标系间的变换就满足保角变换。

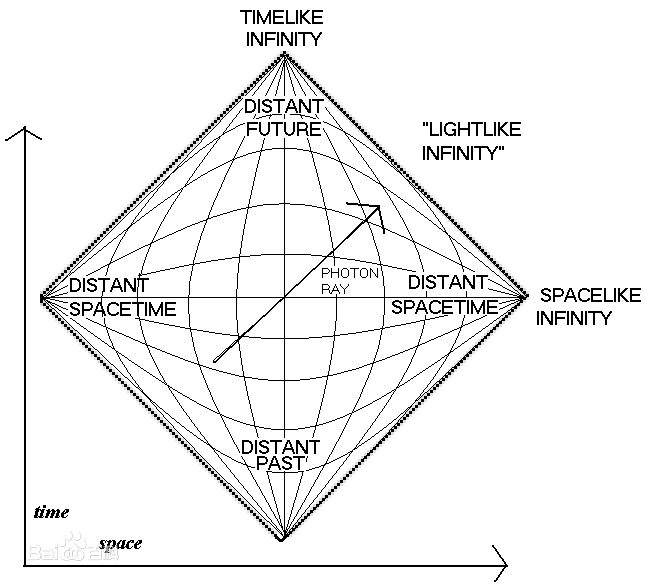

Penrose在《Cycles of time》就提出了满足保角变换的时空图。在这个图中,水平的两个角为空间的无限远,即空间奇点;竖直的两个角为过去和未来无限远处,也就是时间的奇点。photon ray 规定了光线的轨迹,它在黑洞外是以45度角扩散;在黑洞里面便是束缚在黑洞视界内部往远处延伸。黑洞也是奇点。对于图上的每一个点都能画一个这种光锥,由于光速最大,任何其他粒子的运动轨迹只能在在小光锥内(每个光锥就是闵柯夫斯基空间的世界线)。在光锥外的事件,则违反了因果律。而光锥是双向的,向上延伸到未来的尽头 \(\Gamma^{+}\),在 \(\Gamma^{+}\) 划出从此点开始满足因果律的所有可能事件:向下追溯到过去的尽头\(\mathscr{B}^{-}\),也就是宇宙的起源,并在 \(\mathscr{B}^{-}\) 发现自己原来的所有可能。我不禁想到,原来时间是双向的;我现在面临的所有选择,是可以改变我的’过去‘,而我此刻所做的任何选择,也会对我的可能的未来,规定界域。

这本书涉及了大量量子场论和微分几何的知识,我读得很艰辛,似懂非懂的。但我痴迷于此,不仅因为我对物理学那种发自内心的“傻瓜式”热爱,而且也因为对于时间的思考给了我对人事更超然的认识。逝去的时间在我看来永远逝去了,它就像酒窖一样,人世间所有的爱恨嗔痴、荣辱兴衰,都在里面慢慢发酵,变了味道,到最后真伪难辨;但时间却又是那么主观,它本身就有种相对性,而人一直在欺骗自己,以为它是真实存在的。