一直很崇拜当今国内领导班子的智囊团,像刘鹤、林毅夫这样的经济学者型官员,有深厚的学术功底,懂得官场规则,也了解实际国情。所以他们的书,既高屋建瓴,又接地气;既在横向比较国际各个国家局势,又在纵向上介绍中国国情以及由来。文章深入浅出,层层相扣,竟也能让我一介布衣加外行,陷入对国家发展方向的深深思考中。

这次的《中国经济专题》,是曾担任世界银行副行长的林毅夫整理的在北大讲课的记录,是对中国过去、现在和未来经济发展机遇与挑战的一个阐述和展望。说句题外话,08年是美国佬提议让林毅夫出任世界银行的副行长,此举措也展现了美国政界当时对中国的一种矛盾心态。一方面在反倾销问题上不断给中国使绊子,但发现他们拆台拆到了在中国开厂的美国公司头上,大资本家就不乐意了。于是乎尴尬之余,美国政界就提议选一位中国经济担任世界级经济组织要职,先对美国大资本家展现自己的歉意,也希望(yi xiang tian kai)能西化以林毅夫为代表经济学家去同化中国的意识形态。但作为台湾人的林毅夫,对参与政治纷争并不怎么感冒,虽然他书里字里行间,处处透露出他对国内政治大局和细节的鞭辟入里,精准把握。

林毅夫在书中讨论了很多方面,从中国近现代的兴衰原因到当今的经济发展挑战。或多或少的,我对以下几个问题有一些体会,希望能以此文梳理下思路。

农村问题的由来

上周六的央视节目《开讲啦》,请的嘉宾是无人农场发明者罗锡文院士,他设计的无人驾驶旋耕机、无人驾驶水稻旱直播机、无人驾驶主,意图彻底改变传统的“面朝黄土背朝天”、“镐锄镰犁“的耕作模式。我突然想起70年代初国家提出口号“农业的根本出路在于机械化”。这个口号不是凭空喊出,而是针对土改后农业产出的持续低迷而进行的思路转变。教科书上都说59-61年的农业危机是三年自然灾害导致,农业减产15%,国家经历大面积的饥荒和人口死亡。但自然灾害怎可能有全国性并且持续三年的?有些省份可能有旱灾,但旁边的省份也能因为飘过来的云当年水分充足;受灾的省份第二年也不太可能继续干旱。天灾还是人祸?现在主流看法还是人祸居多,政策制定者过于迷信规模经济,认为人民公社化运动可以降低生产成本,增加边际收入。只是农业生产不同于机械化生产,机械化生产可以用规模经济来降低成本,但人力大多都是“投机取巧”的,反正干多干少分的粮食一样,还没有了前几年高级合作社的“入社自愿,退社自由”,这样子谁想多干活。农民生产效率下降,粮食储备不足,自然灾害一来,饿莩遍野。

农村生产力低下的另一个原因也是由于国家的优先发展重工业战略。重工业是资产密集型产业,特点是前期投入成本大,设备都需要从国外进口,资金回转周期长,所以国家必须要不断压低生产要素价格才能保证这些产业的盈利率。“三位一体”的计划经济体制随之诞生,主要体现在三个方面的国家干预: 压低利率以提供廉价资金 抬高本国汇率以保证设备出口 * 压低原材料价格、劳力价格和农产品价格以保证账面盈利率

这三点的内在逻辑都是扶持重工业发展,其后果造成扭曲宏观经济环境扭曲,其弊端在之后的发展中日渐显露:第一点造成的影响在于金融结构的失衡,国内形成了以大银行为主金融体系,但大银行的大部分资金集中在效益不好的国企内部,盈利好的中小企业却面临融资困难,他们的发展举步维艰;第二点的后果是长期无法放开的外汇市场,虽如今形成了在岸离岸的两套汇率机制,但管制的汇率市场也是市场自由化的障碍,市场的不自由会导致信息的不透明和竞争优势的难以把握,这点会在下面论述;第三点便造成了城乡户籍隔离这种奇葩政策的推出、农村农民收入从一开始就少于城镇人口,三农问题随之产生。

70年代后决策层转变思路,开始摆脱对规模经济的迷信,首次提出提高生产效率的变革思路。对生产组织的挑战,起源于安徽小岗村的大胆尝试。这种尝试也是不得已而为之,小岗村是安徽最穷困的村之一,若是还坚持生产大队这种效率低下的生产方式,全村都要饿死;大队书记是冒着被枪毙的危险来鼓励大家另求活路,实施家庭联产承包制,这种悲壮的尝试竟成了邓小平口中改革发展中的意想不到。这也说明了,政策的制定不一定自上而下,基层劳动人民的切实体验也能培育出很宝贵的发展思路。

2000年后农民的收入虽也提高了,购买能力却没有得到相应改善。书中讲到,2002年农夫收入(通胀换算折算后)与1991年城镇居民收入持平,但人均购买力要低于后者的30%。究其原因,很重要一点是农村的基础设施建设无法匹配消费水平升级。试想,如果农村连电的供应都无法保证,商家如何能鼓动农民去买电视电脑等零家电。所以说若是能充分调动农村的潜在购买力,加大基础设施建设,农民生产生活水平可以提高,还能解决城市消费不足导致的产能过剩问题,可谓是一石二鸟的妙计。

国有企业改革

有朋友讨论说,若是能能把像马云这样的民企老板调去管理国企,国企就不会有那么多的问题,中国经济就能走出困境。这种说法对也不对,对的一点在于它指出国有企业的现有领导班子大多尸位素餐的现状,只是把问题过于简化。试想,如今大型国企至少也有三千多家,难道每家不赚钱的企业都是因为管理者的毫无作为吗?

我们可以按照产品类型,把这些掌控国家经济命脉的国有企业分成四类: 1)生产的产品关系到国防安全,必须由国家直接监督控制,但这类企业的数量很少; 2)产品生产的资本非常密集,并且拥有庞大的民用市场,例如电信产业、石油产业和汽车产业; 3)产品没有广大的国内民用市场,但企业有丰富的人力资本,在工程设计和管理方面有优势; 4)在产品、人员、市场方面都没有优势。

林毅夫在这本书中的一个核心观念就是 “比较优势”。在国家的层面上说,各个国家都有着独特的地理人文环境,资本金融结构也大相径庭,因此每个产业的发展都有跟别的国家相比的优势劣势。像德国和美国,比较适合发展资本密集型产业(比如重工业和高端科技产业),因为他们的资本充足,要求的回报率低,资本投资相对长期;澳大利亚和马来西亚,比较适合矿产输出;中国的优势在于劳动力密集型产业,比如说服务业和轻工业。建国初期的政策拟定者,照搬苏联发展模式,强行发展资本密集型的重工业,实施赶超策略,有点像在旱地里头种水稻,不光以重工业为主的国企成了扶不起的阿斗,过多的政府干预还造成了资源配置的错位和价格机制的扭曲。早期的中国的民企、乡村农业发展,在那种经济环境下可谓是举步维艰。

另外一个方面,国企大多都有政策性负担,包活它每年要固定给国家上缴多少税,要提供多少就业岗位,各种达到乱七八糟的指标;这些死规定也在一定程度上制约了企业盈利能力。所以结合比较优势之说,我们就能把这四类企业面临的问题分开来解决:第一类涉及国防安全的企业,国家一定要牢牢控制住,严格监督但不要给予太大的政策负担;第二类就直接进行私有化,用市场的资金而非国家财政进行资本投资;第三类可以进行产业转型,把握好人力资源优势,不再死守老本行。四川的嘉陵就是一个很好的例子,当市民们骑着嘉陵摩托车穿街走巷时,有多少人知道这家企业原来是军工厂,在改革的大浪潮中不再坐以待毙,“此路不通便绕行”。第四类企业还不如直接破产,快刀斩乱麻让员工早早另求他路,欠银行的呆账也不用一滚再滚。

比较优势的一些思考

一个人最难看清的是自己,最重要的发展策略是给自己定位,国家也是如此。梭罗模型中GDP的发展来源与三个方面:劳动力、资本和技术发展。显而易见,与资本相比,中国大部分地区劳动力比较便宜,比较占优势。技术创新是经济持续发展的根本,最近主流媒体和精英集团的爱国情怀过度高涨,什么都要自主创;然而技术创新是一个高风险的经济活动,100次不同的尝试可能才有1次成功,但这100次的尝试都是烧钱的事儿,所以技术创新更适合在资本充足的国家(比如日本和美国)进行。当然近年来西方国家在技术输出上对中国防备加剧,我们确实也无奈,但还是那句话,能买的就买,不能买的再去造(救国不光要有情怀,也要讲策略)。

再细分到每个地区,每个地区也有比较优势。中西部的劳动力相对于东部地区便宜,那么为何不在中西部地区多发展些劳动力密集的粮食产业输入东南沿海,东南沿海多进行些人力和资本密集型的互联网创新产业,以高科技成果去帮助其它地区的发展。农村地区的劳动力相对于城市便宜,那么就可以在农村优先发展需要人力支持的轻工业制造业,在城市多发展服务产业加以消化。

但最重要的是,企业家如何知道哪些产业有比较优势。说来道理很简单,哪个产业在某个地区的回报率高,那么那个产业就是优势竞争产业。国内现在面临的问题是,由于建国初期的赶超策略,各种生产资料价格(农产品、人力、运输、机械、土地)都被严重扭曲化,加之各地政府错综复杂的政商关系,市场其实并不透明自由。这也是今后政府在经济发展工作中的一个主要方向吧,摆正自己的位置,在大方向中引导落实,避免事事插手,让企业自我成长,获得自主能力。

关于存量需求和劳动力成本的个人思考

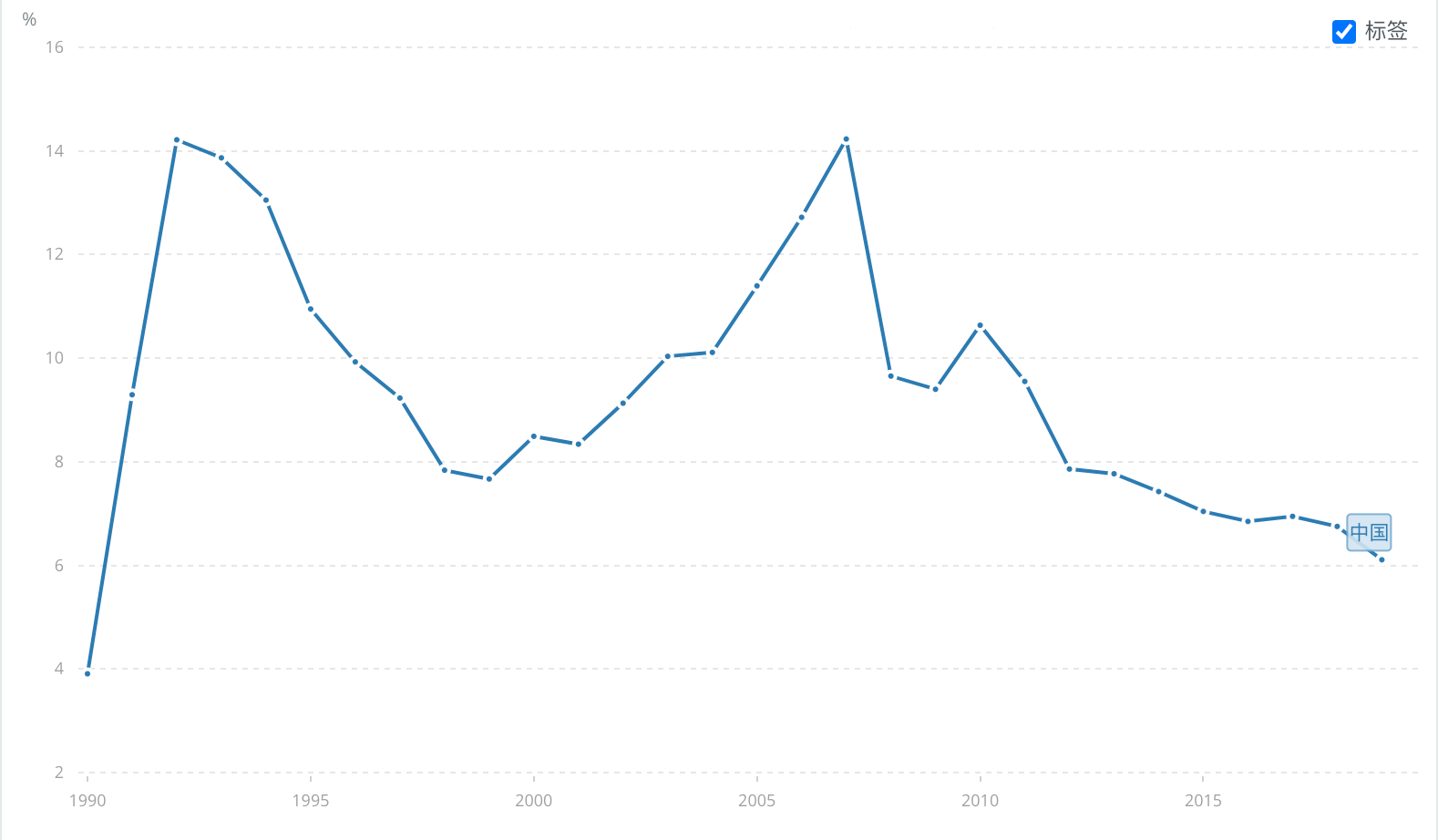

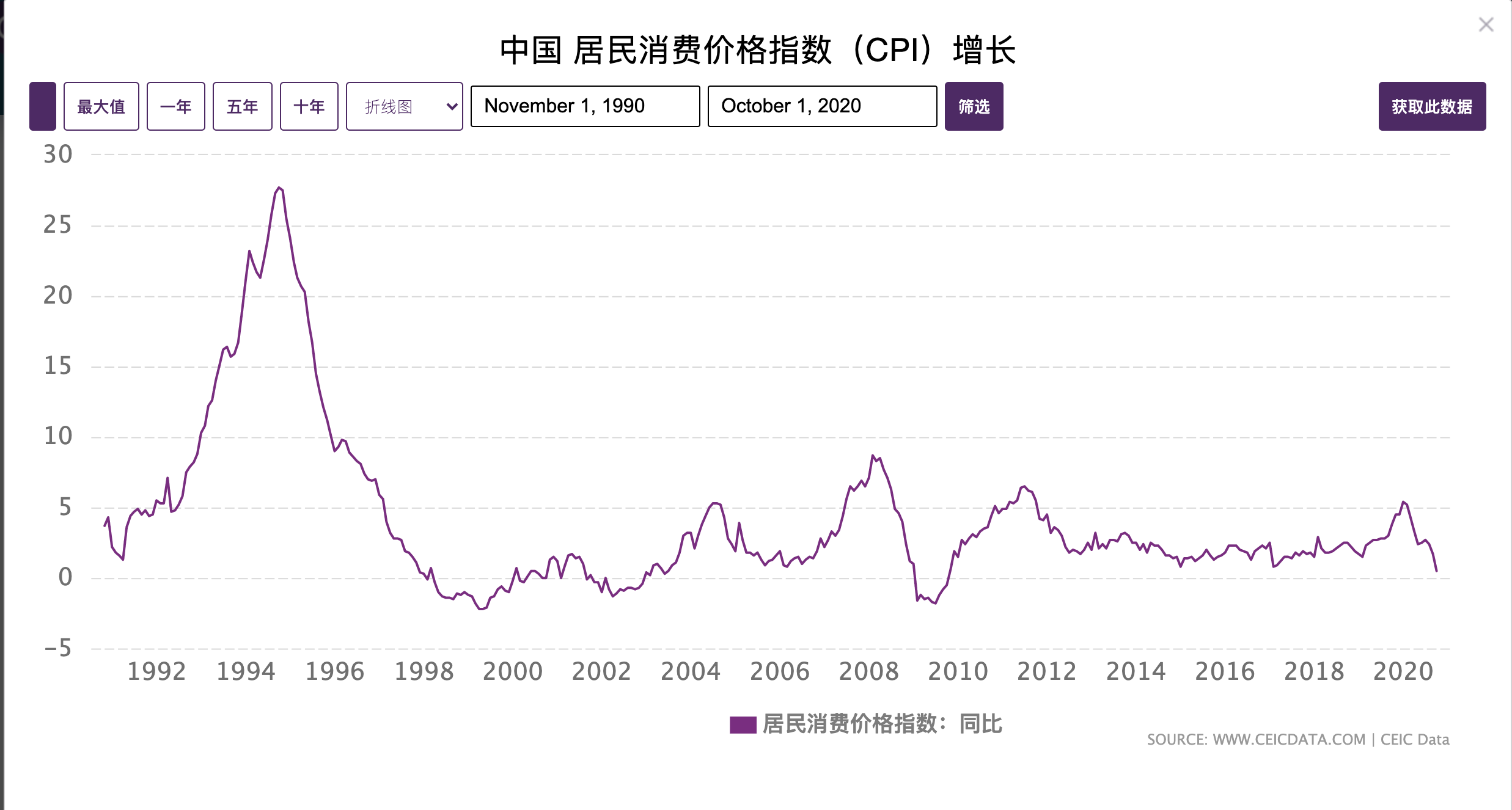

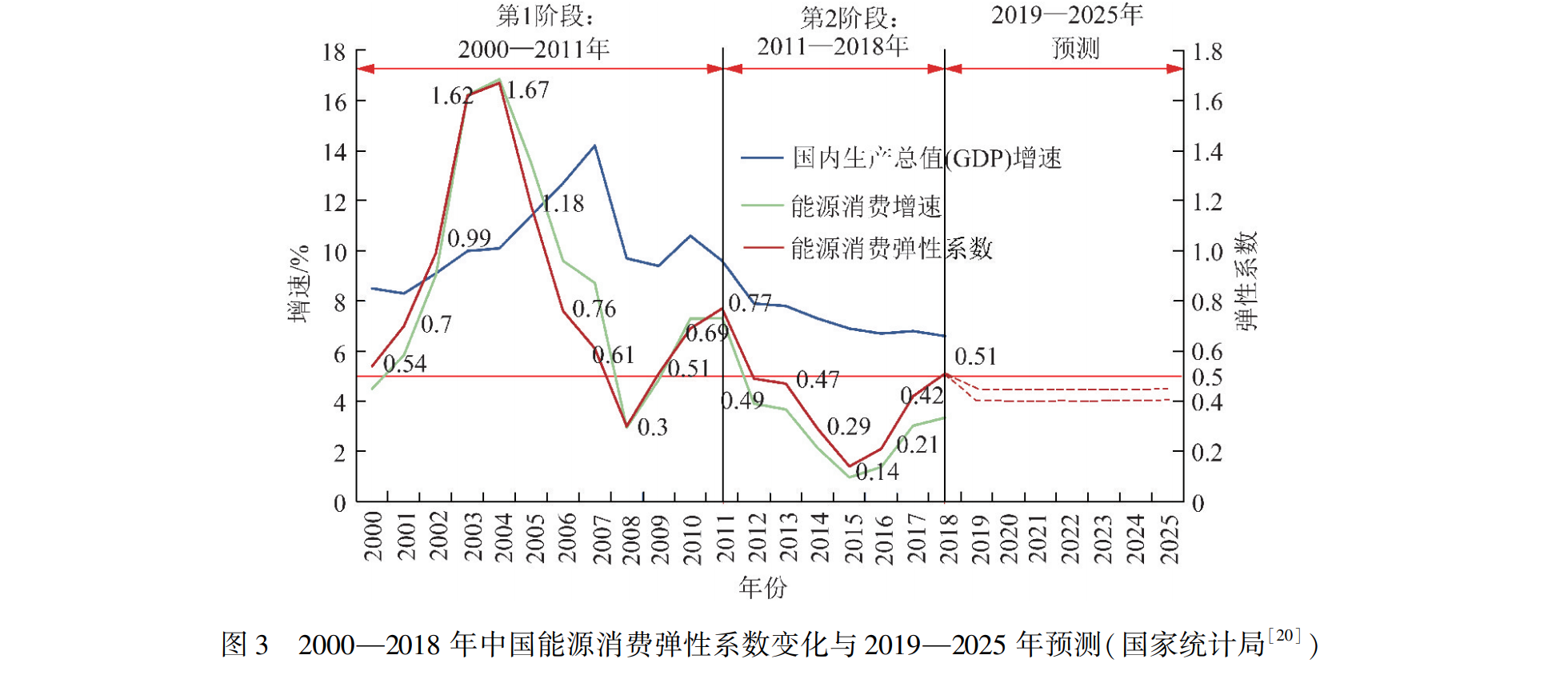

世纪初有西方经济学家提出疑问,中国的GDP怎么能保持7.8%的增长速度,在通货紧缩和能源消费下降的情况下(国民增长、消费指数和能源消耗历史数据图)?在其他很多国家,经济增长的状况只要看能源消耗情况就可以做出判断,克强指数第一个指标就是工业用电量。林毅夫认为,这些数据都没有错,表面上看起来比较矛盾,但其实要深究国内外通货紧缩的原因和发展模式的不同。中国的通货紧缩是由于供给的增长快于需求的增长,其他国家的通货膨胀更多因为信贷先期的膨胀导致需求的骤降。中国能源消耗从1997年持续降低是因为,当时很多能耗高、产出质量差的企业在剧烈的市场竞争中退出,取而代之的是产品质量高、技术水平高、能耗低的新型企业。结论便是,国内生产总值并无下降,居民消费能力俱在,只是产能过剩。那么面临的问题是,过剩的产能要如何消化掉呢?

我认为消化过剩的产能,从源头上讲需要企业的产品升级,以配合国家倡导的消费升级,意思就是原来生产粮食的商贩可以考虑去多生产些肉类,原来卖猪肉的顺便多卖些牛肉。还有一个方向是释放农村的存量需求。国家倡导的消费升级主要适用对象在于城市,就农村而言,还有很多人不知道网络、更不知道整个社会正进入大数据时代、物联网时代。试想把农村的基础设施都建设好,把农村市场激活,我们会有多么大的市场空间!

陈平教授(min ke)在观察网座谈时提到,中国比较不可能跟西方国家打仗,是因为计划生育政策实施后,中国父母必然不愿意把独生子女送去战场为国捐躯。虽然这个说法有些无厘头,现代战争主要是信息战和高端武器的较量,吹冲锋号端刺刀打肉搏战应该不会再发生;但计划生育确实极大改变了中国的人口结构,进而改变了生产要素成本和产业发展优势。虽说现在国内依然是劳动力密集的产业比较有优势,但难保5年后10年后优势依在。国内都在忧心忡忡老龄化问题,觉得一群退休老人是负担,但凡事都应该多个角度看,老年人也可以再进入某种形式中的生产,一些比较注重经验而非精力的产业,比如说育儿科教(封建社会的夫子哪个不是白须鹤发的),人事管理,慈善事业、社区服务之类。退休老人经济压力小,自然也不会要求很多报酬,劳动力成本得到控制,老年人的心理问题也能得到相应缓解,似乎是个行得通的思路。

这本书读下来的感想是,现在的中国政策制定者,有着深厚的理论基础,务实的工作作风,能清楚认识到国内外的差别,并努力去因地制宜。只是改革是一个翻天倒海之事,不光要自上而下的意识形态、吏治变革做配套,还要自下而上的实践做指导。最后形而上学一下下,易经的鼎卦倒是很有改革之喻义:鼎三说虽然变革后鼎不能再用,但“悔,终吉”,后悔一阵子结果是好的。九四说“鼎折足,覆公餗,其形渥,凶“,政体遭到破坏,那就不好了,所以改革的底线是政体不能乱。六五就是革故鼎新后的利贞:”黄耳金铉”。希望我们国家的改革可以做到鼎卦上九所说,“鼎玉铉,大吉,无不利”。