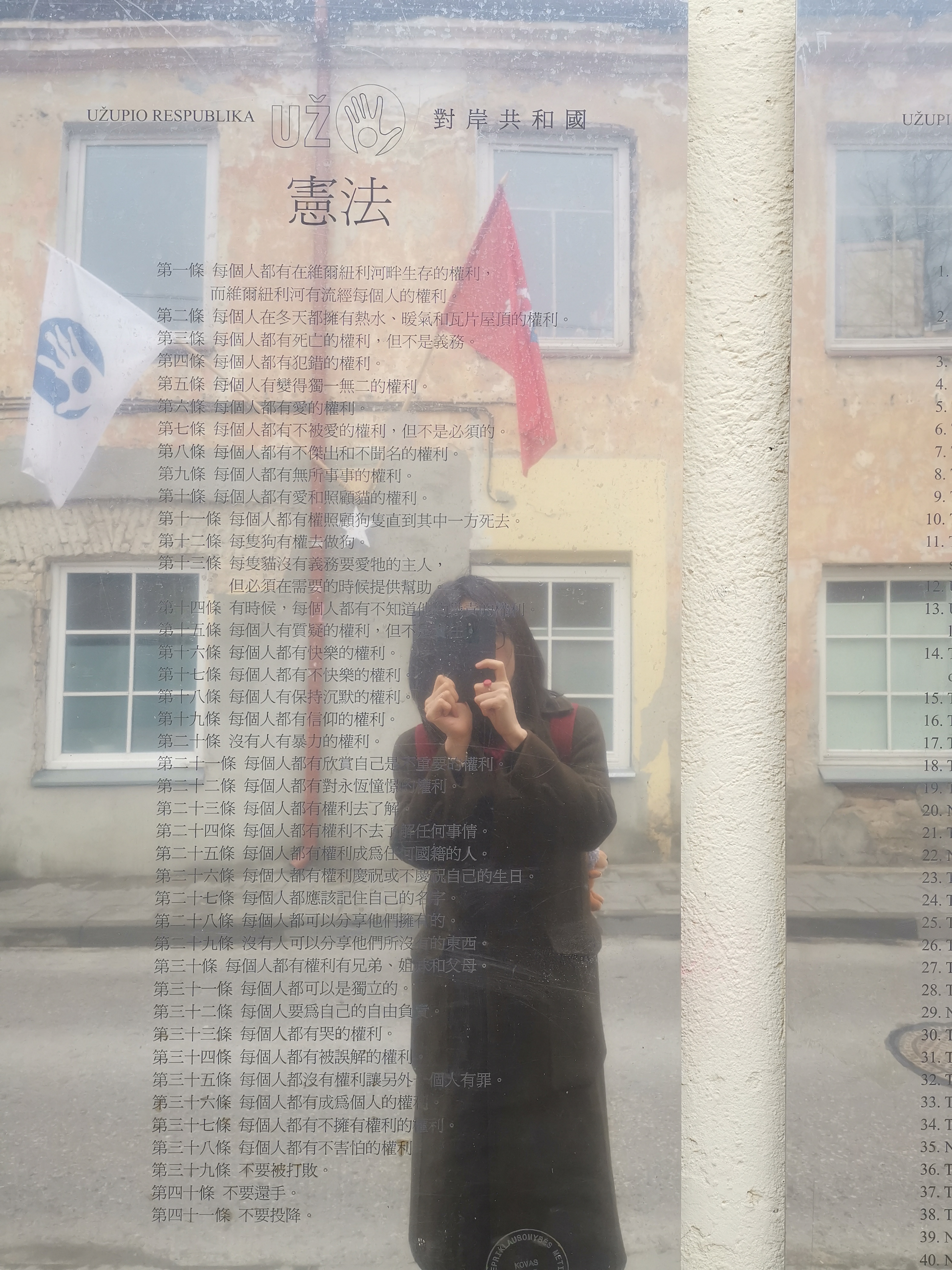

虽说前阵子去立陶宛是一时兴起之行,但我在Vilnius的一处目的地是Užupio respublika(对岸共和国)。这是一个由一群艺术家在1997年的愚人节自己宣布建立的国家,但正如世界上所有的共和国那样,这个国家也有宪法,但很是啼笑皆非,甚至他们把这么搞笑的宪法法则翻译成35种语言贴于墙上。航说这说了很多等于没说,确实是这样,但细想一下,我们指望宪法说什么?

佛家说一切皆有法,叔本华说这个世界有自己的意志;对于活着的人来说,存在便是他的法则,一切能让他活下去的便是合“法”的。然而“其他所以养生之具,吾皆赖之,人不可尽为”,所以选择了群居,所以有了约束,但归根结底其本意也是为了保全自己。作为约束的法律,也是人们为了自己的生存可以牺牲掉的最小的自由,不是吗?

从很久就知道,法律条款也是人定的,而且它随着社会组织形态和经济发展而变化。一夫一妻制是手工劳动精细化的产物,Peter Singer也为同性恋的合法化提出了相应的解释(虽然同性恋无法繁衍后代使得基因的意志无法施展,在意志说上这种行为很扭曲,但同性恋的配对使得与他们同享相似基因的同胞有了更多交配的机会,在基因尺度上这可被意志接受)。另一方面来说,约束我们的社会规范也是我们后天习得,所以约束的应时性就有了延后的弊端。当世俗准则和社会规定不再是当下最佳选择之时,民主社会可以采取宪法修正的和平途径来解决矛盾,暴力一点的,便是冲突和战争了吧。

苏格拉底尤其热衷于戏谑社会准则。借物还物本天经地义,但他在与Cephalus辩论时提出一种情形 …